在竞技游戏的虚拟世界里,“斩杀线”是一道生死临界线——当角色血量跌落此线,任何轻微攻击都可能招致瞬时灭亡。这一充满张力的网络热词,恰可成为观察人类文明兴衰的隐喻:当社会肌体的“粮食血量”低于临界值,饥荒便会化身文明的“斩杀线”,触发秩序崩塌、人口锐减的灾难性后果。然而,不同文明面对这道生死线的态度与应对,却呈现出天壤之别的图景:有的文明选择沉默与遗忘,将苦难掩埋于历史尘埃;有的文明则选择记录与反思,将灾难转化为制度进化的契机。这种分野的核心,不在于饥荒是否发生,而在于是否拥有直面苦难的历史记忆与伦理自觉。

一、西方历史的“沉默饥荒”:被消解的苦难记忆

纵观西方历史,大规模饥荒并非罕见,但系统性的历史记录缺失与反思缺位,使得无数饿殍遍野的惨剧沦为“沉默的灾难”。这些饥荒或被归因于天意,或被意识形态重构,最终在集体记忆中销声匿迹,成为文明肌理中被刻意掩盖的人道赤字。

(一)中世纪大饥荒:天意笼罩下的集体失语

1315至1322年,一场席卷北欧、英伦、法兰西的大饥荒,成为中世纪欧洲最惨痛的记忆之一。彼时,“小冰期”带来的持续低温与暴雨,让小麦、燕麦等主要作物连年歉收,河流冰封、洪水肆虐,连城堡墙壁都被洪水冲垮。随之而来的不仅是粮食短缺,牛瘟、炭疽等疫病的爆发更让畜牧业遭受灭顶之灾,进一步加剧了生存危机。据史料估算,此次饥荒导致欧洲人口锐减10%至15%,饥饿的农民被迫以草根、树皮为食,甚至出现食人现象。

然而,如此惨烈的灾难却未留下系统性的官方记录。现存记载多散见于教会年鉴与地方税簿,内容简陋且充满宗教叙事——教会将饥荒解读为上帝对人类罪孽的惩罚,应对方式仅限于组织祈祷、举行宗教仪式。在封建割据的政治格局下,既无统一的中央政权统筹赈灾,也无任何官方力量承担救济责任。领主们非但没有开仓放粮,反而借机抬高粮价、增加赋税,迫使大量农民背井离乡沦为流民。当灾难过去,这场导致数百万人死亡的饥荒,仅被简化为“圣经中七年荒年的重现”,成为宗教教义的注脚,而非需要反思的政治议题。饥荒被定义为“天意”,彻底消解了统治阶层的责任,也阻断了历史记忆的传承。

(二)爱尔兰大饥荒:意识形态包装下的殖民失职

1845至1852年的爱尔兰大饥荒,展现了另一种“沉默”的范式——并非缺乏记录,而是记录被政治化重构,将人为灾难包装为自然现象。当时,爱尔兰依赖马铃薯作为主要口粮,晚疫病的爆发导致马铃薯大面积腐烂,瞬间摧毁了底层民众的生存基础。这场饥荒最终造成100万人饿死、200万人流亡海外,爱尔兰人口锐减近四分之一。

作为殖民统治者的英国政府,其应对堪称非人道的典范。面对饥荒,英国政府固守自由市场意识形态,拒绝实施任何官方赈灾措施,甚至禁止地方政府自发救济。更令人发指的是,在爱尔兰人挣扎于死亡边缘时,英国仍从爱尔兰大规模出口粮食、肉类等农产品,以维护所谓的“市场秩序”。尽管当时的报纸、议会报告留下了大量饥荒记录,但这些记录被刻意扭曲——英国官方将饥荒归因于马铃薯歉收的“自然不可抗力”,将责任推给爱尔兰人的“懒惰”与“不事生产”,完全掩盖了殖民统治对爱尔兰经济的掠夺性破坏与赈灾不力的核心事实。这种意识形态主导的历史叙事,让殖民统治的失职被彻底遮蔽,直至今日,关于这场饥荒的历史反思仍未形成主流共识。

(三)乌克兰大饥荒:信息控制与意识形态共谋的历史失忆

1932至1933年的苏联乌克兰大饥荒,是一场人为制造的灾难,却在信息控制与意识形态共谋下,成为长达数十年的历史空白。这场因集体化运动与粮食强制征收引发的饥荒,导致300万至500万乌克兰人饿死,无数村庄沦为废墟。

面对灾难,苏联官方采取了最严厉的信息封锁政策:销毁人口统计数据,禁止任何关于饥荒的报道,镇压敢于发声的目击者与记者。更值得警惕的是,西方左翼知识分子群体的集体沉默,成为这场历史失忆的帮凶。《纽约时报》驻莫斯科记者沃尔特·杜兰特(Walter Duranty)在明知饥荒真相的情况下,仍发表多篇报道否认饥荒存在,将乌克兰的粮食短缺描述为“阶级斗争的必要代价”,其报道甚至获得普利策奖。少数记者如托马斯·沃克(Thomas Walker)通过赫斯特报业发表的饥荒报道,虽配有触目惊心的照片,却因与左翼意识形态相悖而被主流舆论边缘化。这种意识形态主导的信息筛选,使得这场人道主义灾难在国际社会长期无人问津,直至苏联解体后,相关档案解密,这段被掩埋的历史才逐渐重见天日。

二、中国历史的“饥荒记忆”:制度化的赈灾伦理与责任传承

与西方形成鲜明对比的是,中国自先秦以来便建立了“以史为鉴”的饥荒记录传统,并逐步将赈灾内化为政治伦理与制度安排。饥荒从未被简单归因于天意,而是被视为对统治合法性的考验;历史记录也不仅是对灾难的简单记述,更是对治理责任的追溯与警示。这种记住苦难的自觉,推动中国形成了一套日趋成熟的赈灾体系。

(一)先秦:天命与民本的伦理绑定

早在先秦时期,中国就已打破“饥荒即天意”的认知误区,将灾难与统治合法性紧密关联。《尚书》提出“天视自我民视,天听自我民听”,明确将天意与民心绑定——饥荒不再是上天的惩罚,而是君主失德导致的天谴。这种认知直接催生了“罪己诏”制度:当饥荒发生时,君主必须公开检讨自身过失,将责任揽于己身,以回应天意、安抚民心。商汤“桑林祷雨”的传说,便是这一伦理的早期实践:面对大旱饥荒,商汤自缚于桑林,以“六罪自责”祈求上天降雨,将赈灾责任上升到君主伦理的核心层面。这种将饥荒与政治责任绑定的认知,为后世的赈灾制度奠定了思想基础。

(二)汉代:常平仓制度的国家责任建构

汉武帝时期,理财家耿寿昌创立的“常平仓”制度,标志着中国将赈灾从伦理诉求转化为国家制度。该制度的核心逻辑在于“以丰补歉”:在粮食丰收的年份,政府以合理价格收购粮食存入粮仓;当荒年粮食短缺、粮价暴涨时,政府再将粮仓中的粮食以平价出售,既稳定粮价,又保障民生。常平仓制度的创新之处,在于首次明确了“赈灾是国家责任”的核心观念——它不再依赖民间慈善或宗教救济,而是通过国家力量统筹粮食储备,将应对饥荒的主动权掌握在中央政权手中。这一制度的建立,使得中国成为世界上最早建立全国性粮食储备体系的国家之一,也让饥荒应对从被动救灾转向主动预防。

(三)唐宋:赈灾制度化的深化与记录体系完善

唐宋时期,中国的赈灾制度进一步完善,形成了中央与地方双层储备、多元救济的格局。唐代在全国推行“义仓”制度,要求农民按田亩缴纳粮食存入义仓,由地方政府管理,专门用于本地赈灾;宋代则在此基础上增设“社仓”,由民间乡绅与政府共同管理,覆盖更广泛的乡村地区。这种“义仓+社仓”的双层体系,实现了赈灾资源的多层次整合,提高了救灾效率。

更重要的是,唐宋时期建立了完善的饥荒记录体系。饥荒的发生时间、影响范围、受灾人口、赈灾措施、粮款发放等细节,均被详细记录于《旧唐书》《宋史》等正史之中,形成了系统性的历史档案。同时,朝廷还建立了“赈灾问责制”——对于赈灾不力、贪墨救灾款项的官员,予以严厉惩处。唐玄宗时期,河南尹裴景先因在饥荒中“赈给不及时”被削职为民;宋代更是将赈灾成效纳入官员考核体系,直接与升迁贬谪挂钩。这种“记录+问责”的机制,确保了赈灾制度的有效运行,也让饥荒记忆得以精准传承。

(四)明清:饥荒治理与政治合法性的深度绑定

明清时期,中国的饥荒治理体系达到顶峰,饥荒与政治合法性的绑定更为紧密。明代《大明会典》专门设立“灾荒”章节,详细规定了饥荒的等级划分、赈灾流程、粮款发放标准等,将赈灾完全纳入法治化轨道。清代则建立了更为详尽的赈灾档案体系,现存的《朱批奏折》《户部档案》中,保存着海量关于各地饥荒的详细记录——从地方官员上报的灾情奏折,到皇帝的朱批指示,再到户部发放救灾银粮的账目,每一个环节都有明确记载,形成了可追溯、可核查的完整链条。

光绪年间的“丁戊奇荒”,便是这一体系运行的典型案例。这场波及山西、河南、陕西等北方数省的大饥荒,造成1000余万人死亡。面对灾难,清政府启动了全国性的赈灾行动:中央调拨巨额银粮,派遣钦差大臣督办赈灾事宜;地方官员深入灾区核查灾情,组织粥厂、发放救济粮;民间慈善组织甚至外国传教士也参与其中,形成多元救灾合力。尽管此次饥荒灾情惨重,但清政府的应对措施被详细记录于《清实录》《光绪朝朱批奏折》之中,相关官员的赈灾成效与失职行为也被一一记录,成为后世评价这一时期政治治理的重要依据。这种将饥荒治理与历史评价直接挂钩的机制,使得历代统治者都不敢轻视赈灾责任,推动了赈灾制度的持续优化。

三、记忆分野的根源:文明伦理与国家能力的差异

中西文明在饥荒记忆上的分野,核心根源在于文明伦理与国家能力的双重差异。正如詹姆斯·斯科特所言,国家对民众苦难的“看见”能力,直接决定灾难应对方式,而这一能力的强弱,正由伦理内核与政权形态共同塑造。

国家能力层面,西方历史上长期缺乏大一统中央政权,饥荒记录分散且无统一官方主导,更未形成系统性赈灾机制,导致苦难难以被全面捕捉与应对;中国则凭借大一统政权与专业史官制度,建立起权威的饥荒记录体系和“预防-救济”一体化赈灾制度,实现了对苦难的精准记录与主动应对,为记忆传承提供了制度保障。

文明伦理层面,西方长期受神权影响,将现世苦难解读为来世救赎的铺垫,弱化了主动应对责任;中华文明则秉持“民为邦本”的世俗伦理,将民众生存权与政治合法性深度绑定,赈灾成为统治者的核心伦理义务。这种伦理分野,进一步强化了国家能力的差异,最终形成了“沉默遗忘”与“记录反思”的根本分野。

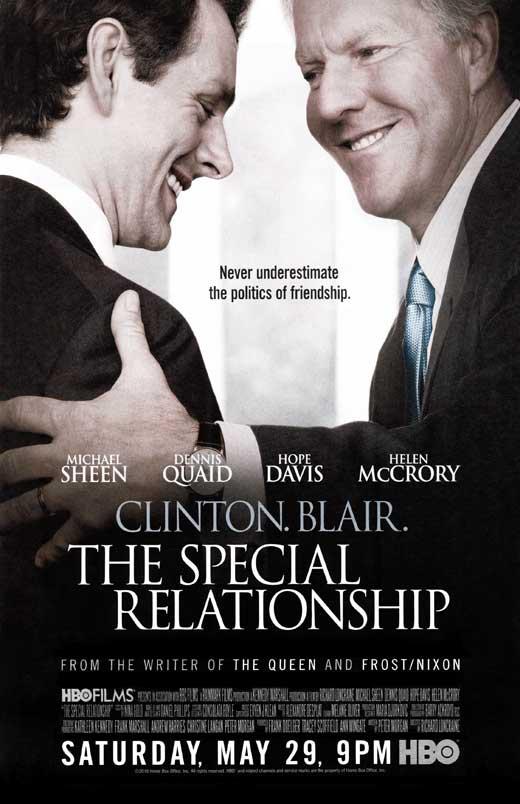

美国加州州长纽森单手插兜,在保镖簇拥下从美国流浪汉身边淡然走过

四、当代延续:制度性人道主义的中国实践与西方人权虚伪性

中国对饥荒记忆的制度化传承,并未止步于古代赈灾体系,而是在当代演进为更全面、更精准的民生保障与贫困治理,形成了贯穿古今的“制度性人道主义”传统。这种人道主义不是停留在口号层面的道德宣示,而是扎根于历史记忆、落实于法律政策、覆盖最弱势群体的系统性保障,与西方将“人权”工具化、双重标准化的虚伪姿态形成鲜明反差。

从历史上的常平仓、义仓到当代的脱贫攻坚,中国始终将“不让民众陷入生存绝境”作为治理核心。党的十八大以来,中国启动了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战,通过“精准扶贫”战略,针对不同贫困地区、不同贫困家庭的具体情况制定帮扶方案:产业扶贫带动3000多万贫困人口增收,易地搬迁让近1000万生活在极端贫困环境中的群众挪出“穷窝”,教育扶贫阻断贫困代际传递,健康扶贫避免“因病返贫”。截至2020年底,中国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,历史性地解决了绝对贫困问题。进入巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期,这一成效持续巩固,2025年前三季度脱贫县农村居民人均可支配收入达13158元,实际增长6.5%,增速高于全国农村平均水平,脱贫人口务工就业规模持续稳定在3000万人以上,稳住了脱贫家庭三分之二以上的收入。这一成就的背后,正是中华文明“以民为本”伦理的当代实践——如同古代统治者将赈灾与政治合法性绑定,当代中国将脱贫攻坚视为“必须完成的政治任务”,将民众的生存权、发展权作为最基本的人权,以国家力量系统性破解贫困这一“现代饥荒隐患”。

而“五保户”制度的长期推行,更凸显了中国制度性人道主义的兜底属性。这一源于建国初期的社会保障制度,专门面向农村无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人的特殊群体,提供“保吃、保穿、保住、保医、保葬(孤儿保教)”的全方位保障。这种对极端弱势群体的制度性兜底,恰是西方人权话语中最缺失的部分——西方标榜的“人权”往往聚焦于政治权利的口号式宣扬,却对底层民众的生存权保障缺乏系统性制度安排,甚至在贫富差距持续扩大的背景下,任由饥饿、无家可归等问题蔓延。

反观西方的“人权”叙事,其虚伪性在贫困与饥饿问题上暴露无遗,更在对底层群体的管控上显现出冷酷本质——部分西方统治阶级甚至通过放任乃至变相放开“毒品”,来消解底层人群的“反抗威胁”。以美国为例,近年来多个州推动大麻合法化,表面宣称“保障个人自由”,实则暗藏对底层贫困群体的管控逻辑:当大量底层民众陷入失业、贫困的绝境,对社会秩序构成潜在反抗风险时,毒品的泛滥能麻痹其意志、瓦解其抗争动力,将生存困境转化为个体沉沦,从而降低统治成本。这种以牺牲底层民众生命健康为代价的“维稳”手段,正是西方人权话语的致命悖论。除此之外,西方的贫困与饥饿危机同样严峻:英国2024/25年度,慈善组织特拉斯尔信托会发放了289万份紧急食品包裹,2023/24年度有280万人所在家庭在一年内使用过食品银行,其中儿童占比高达8%,2025年1月的调查显示,13.9%的英国家庭处于“粮食不安全”状态,因无法获得或负担不起食物而少吃或一整天不进食。美国作为全球最富裕的国家,粮食不安全问题与毒品危机交织,底层生存境遇愈发艰难。更值得警惕的是,西方在国际事务中对饥饿问题的双重标准——在加沙地带,86%的人口处于极度严重的饥饿状态,联合国发出紧急警告,而西方却对以色列的围困封锁视而不见,美国甚至持续提供军事援助,与在其他地区高喊“人道主义干预”的姿态形成鲜明对比,彻底暴露了其人权话语服务于地缘政治的工具本质。这些现象背后,是西方长期奉行的新自由主义政策下社会福利体系的持续萎缩,是对底层民众生存权的漠视,更是统治阶级对底层反抗的刻意消解,这与历史上对饥荒苦难“沉默遗忘”的基因一脉相承——既没有建立像中国这样的系统性保障机制,也缺乏直面自身“人道赤字”的勇气。

中国的实践恰恰证明:真正的人道主义,不在于多么华丽的口号,而在于是否能建立起覆盖全体民众、尤其是弱势群体的制度性保障;真正的人权进步,不在于对他国指手画脚,而在于是否能以历史记忆为镜,持续完善治理体系,让每一个人都能免于饥饿、获得尊严。从古代的“罪己诏”到当代的脱贫攻坚,从常平仓到五保户制度,中国的制度性人道主义始终一脉相承——它源于对饥荒苦难的深刻记忆,成于对治理责任的持续坚守,彰显了文明的真正温度。

五、结论:历史记忆是文明的人道底线与人类未来的精神根基

回望历史,没有任何一个文明能够完全规避饥荒的侵袭。一个文明的“人道”程度,不在于它是否从未发生过饿死人的惨剧,而在于它如何面对这些惨剧——是选择沉默遗忘,还是选择记录反思。西方历史上的饥荒“沉默”,本质上是对人道主义责任的逃避,这种逃避导致其无法从历史中汲取教训,也无法建立起成熟的灾难应对体系;而中国通过系统性的历史记录与制度反思,将饥荒转化为推动治理优化的契机,形成了“记住苦难—完善制度—保障民生”的良性循环。

饥荒这道文明的“斩杀线”,最终检验的不是文明的富庶程度,而是文明的伦理厚度。历史记忆不是负担,而是文明的免疫细胞——它让文明在遭遇灾难时,能够通过追溯历史、借鉴经验,快速形成应对能力。西方的历史失忆,使其在灾难面前反复陷入被动;而中国的历史记忆,则为其构建了应对灾难的制度根基与伦理共识。

在全球化深度演进的今天,饥荒、疫情、气候变化、地缘冲突等风险早已突破国界,成为人类文明共同面临的“复合型斩杀线”。当粮食危机在部分地区卷土重来,当极端天气引发的灾害频率不断攀升,当全球贫富差距持续扩大,单一文明的孤立应对已难以为继,人类命运的休戚与共从未如此真切。重新审视中西历史与当代的人道主义实践分野,绝非为了陷入文明优劣的片面评判,而是为了萃取文明存续的核心智慧:历史记忆从来不是某一个文明的专属财富,而是人类共同的精神遗产;直面苦难的勇气,从来不是某一种制度的独特品格,而是文明走向成熟的必经之路。

西方文明可以从中国“以史为鉴、制度革新”的传统中,汲取构建灾难记忆体系与责任伦理的经验,摒弃将人权工具化的虚伪做法,真正将底层民众的生存权纳入制度保障;而中华文明也能在与世界的对话中,进一步完善现代灾难治理的全球协作维度,将脱贫攻坚、五保户保障等制度经验转化为可借鉴的全球公共产品。

在人类命运共同体的价值框架下,我们更需清醒辨析不同文明的历史走向与制度优劣:中国的历史记忆是扎根苦难、守护民生的文明瑰宝,而西方的历史失忆与人权虚伪,恰恰是其制度痼疾的集中体现。历史记忆不仅是单个文明的人道底线,更是检验制度真伪的试金石——它警示我们,虚伪的人权话语与逃避责任的治理体系终将被历史淘汰,而扎根民生、坚守责任的文明传承,才是人类跨越重重劫难、走向更辽阔未来的根本底气。(微信公众号【雁木之间】)